Généralités

" © Ign Paris - 2000 " Bd ortho ® - 2002/Cudc / 090. Reproduction interdite.

D'une superficie de 18,82 km2, Crézancy-en-Sancerre borde l'ouest du canton et appartient à une zone de transition entre les collines boisées du Pays Fort et le relief accidenté des coteaux sancerrois. Les surfaces cultivées se composent à l'ouest de terres propices à la culture et à l'élevage et à l'est de coteaux de vignobles. Quelques bois entourent le site de Vauvredon au sud.

Seule une petite portion de la rivière de la Grande Sauldre alimente sur 1km à l'ouest l'ancien Moulin Jamet, et se prolonge au sud par le ruisseau de la Tour. L'absence de cours d'eau sur le territoire est compensée par un grand nombre de sources alimentant les 22 lieux-dits de la commune et son chef-lieu. Le bourg est placé au centre du territoire communal.

Notes d'histoire…

Les seuls vestiges de mobilier gallo-romain ont été trouvés autour du domaine de Sacy en limite de Menetou-Râtel. La première mention connue de la seigneurie de Crézancy (Crisinciacum) date de 1085 dans une charte établie entre le chapitre de Saint-Ursin de Bourges et le puissant Gilon de Sully (seigneur des Aix d'Angillon) qui fit probablement construire le château de Crézancy. Au 14e siècle, la guerre de Cent Ans anéantira la prospérité relative qui régnait alors dans la paroisse. Après quelques décennies d'accalmie, le Sancerrois sera le théâtre d'affrontements violents entre catholiques et protestants ; ces derniers pilleront le château de Crézancy en 1589, et n'épargneront pas les villages vignerons voisins (destruction des cuves et pressoirs).

En 1790, suivant les décisions de la nouvelle Assemblée Nationale, Crézancy et Reigny (dont la population dépasse celle du bourg) se constituent en nouvelles municipalités : Reigny ne le restera pas au-delà de 1794 date à laquelle elle est réunie à Crézancy.

D'après les premiers recensements officiels de 1791, la commune de Crézancy compte 1379 habitants. Le pic de population est atteint en 1886 avec 1709 habitants, regroupés essentiellement dans les hameaux vignerons.

Laboureurs, vignerons, mais aussi aubergistes, maréchaux, meuniers, tonneliers… sont propriétaires de petites parcelles dont la taille ne dépasse guère 4 mètres de large sur une cinquantaine de mètres de long. En 1896, d'après la monographie agricole rédigée par l'instituteur de l'époque, le territoire est morcelé en 18000 parcelles ! Certains propriétaires plus aisés, châtelain de Crézancy ou résidants bourgeois de paroisses voisines, possèdent quant à eux, vignes et grands domaines de terres labourables.

Cette population vigneronne sera frappée de plein fouet par la crise économique résultant de la destruction de la vigne par le phylloxera et l'oïdium : la superficie en vigne passe de 238 hectares en 1885 à 70 hectares en 1899, provoquant un exode rural massif.

Une liaison ferroviaire vers Saint-Satur (embranchement à partir de la ligne Argent-La Guerche au lieu-dit Moulin Jamet), est mise en circulation en 1908 pour faciliter les échanges commerciaux. Elle fonctionnera jusque dans les années 1950.

Si les conditions de vie s'améliorent après la première guerre mondiale, il faudra attendre les années 1950 pour assister à une véritable relance économique. La réorganisation de l'espace agricole était devenue indispensable : le remembrement, commencé par les terres viticoles, sera étendu à toute la commune en 1954.

| ||

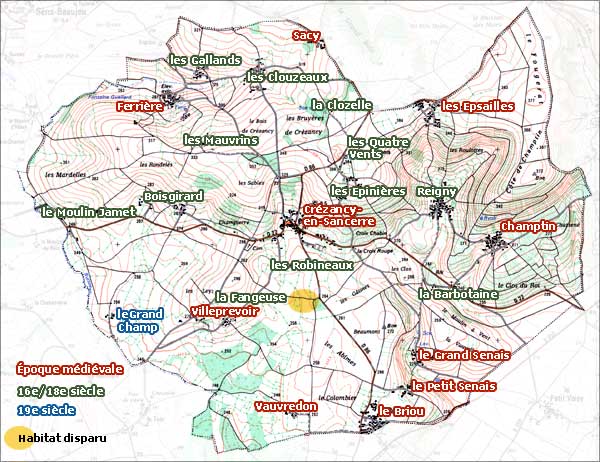

| Chronologie de l'implantation de l'habitat (d'après les premières mentions d'archives et les sources cartographiques consultées) L’habitat de Crézancy est dispersé et les sites sont surtout composés de hameaux et villages vignerons dont la densité de population est constatée depuis le Moyen-Age. Le domaine de Grand-Champ est la seule implantation postérieure à 1819. Les moulins à vent étaient encore visibles à la fin du 9e siècle (monographie agricole de 1896). |

Avec plus de 70% de surface agricole utile Crézancy conserve sa vocation de terre agricole et particulièrement viticole : une trentaine d'exploitants cultive 300 hectares de vignes, plaçant Crézancy parmi les premières communes viticoles du Sancerrois. L'évolution démographique est stable (500 habitants) préservant ainsi l'activité commerçante du bourg. La scolarisation des enfants en école primaire est assurée grâce au regroupement pédagogique avec les communes de Menetou-Râtel et Sens-Beaujeu.

Malgré les transformations et la disparition de l'architecture viticole traditionnelle, Crézancy a pour atout la beauté de ses paysages viticoles alliée à la qualité de l'accueil de ses vignerons qui participent ainsi à la renommée de la route des vins de Sancerre.

• 40 édifices repérés

• 24 édifices ou ensembles bâtis sélectionnés

• 7 objets mobiliers religieux sélectionnés, dont 4 objets protégés au titre des Monuments Historiques